Arbeitsstörungen bemerken

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- Die Dauer bis zum Bemerken und Korrigieren von Fehlern nimmt deutlich zu.

- Gewohnte Arbeitsleistungen sind nur noch phasenweise möglich.

- Entscheidungskriterien wechseln. Man wird für Alternativen zugänglicher.

- Ziele ändern sich. Suchen rascher Lösungen. Nahe Ziele dominieren.

- Unachtsamkeit bei Tätigkeiten. Übersehen von Details.

- Fehlerhäufigkeit nimmt zu.

- Tätigkeiten zu beginnen, fällt schwer.

- Nachkontrollieren von Tätigkeiten nimmt zu.

- Meinungsbildung erfolgt zu schnell, gefolgt von starrem daran festhalten.

- Entscheidung zu treffen, fällt schwerer.

- Langsameres Arbeiten, um sicher zu gehen, dass alles korrekt ist.

- Gleichgültigkeit gegenüber eigenen Fehlern nimmt zu.

Arbeitsstörungen zu bemerken, hilft, fällige Pausen einzuleiten.

Beispiel 1 – von Arbeitsstörungen im Alltag

Er las den Text der E-Mail nun schon zum dritten Mal und fand immer noch Rechtschreibfehler (Fehlerhäufigkeit nimmt zu. Dauer bis zum Bemerken und Korrigieren von Fehlern nimmt deutlich zu). Das kostete ihn wertvolle Zeit. Er musste noch einen ausführlichen Bericht schreiben. Ein vorläufiger Kurzbericht musste reichen. Hoffentlich würde niemand nachfragen (Ziele ändern sich. Suchen rascher Lösungen. Nahe Ziele dominieren). Er bemerkte deutliche Konzentrationsprobleme (Gewohnte Arbeitsleistungen sind nur noch phasenweise möglich) und er hatte Mühe, sein gewohntes Arbeitstempo beizubehalten (Tätigkeiten zu beginnen, fällt schwer).

Praktische Anwendung

Arbeitsstörungen sind in der Regel Folge einer geistigen Ermüdung und Erschöpfung. PIRKA schlägt als Auszeit Pausen in2b®, Umgebung in2b® und Farben in2b® vor.

Beispiel 2 – von Arbeitsstörungen im Alltag

Der Kunde beschwerte sich am Telefon darüber, dass Ware fehlte. Tatsächlich hatte sie vergessen, ein Produkt mitzuliefern. Aber aufgrund der bestehenden Menge an Arbeit nahm sie sich solche Art von Beschwerden nicht mehr zu Herzen (Gleichgültigkeit gegenüber eigenen Fehlern nimmt zu). Sie bemerkte bei sich eine schleichende Verunsicherung darüber, ob sie alles korrekt bearbeitete und kontrollierte lieber noch einmal nach (langsameres Arbeiten, um sicher zu gehen, dass alles korrekt ist. Nachkontrollieren von Tätigkeiten nimmt zu).

Praktische Anwendung

Eine „richtige Pause“ zu machen heißt, etwas zu tun, dass schnell umsetzbar ist und die geistige Wachheit fördert. PIRKA schlägt als Auszeit Pausen in2b®, Umgebung in2b® und Farben in2b® vor.

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Verwenden Sie auch

PIRKA® Frühwarnzeichen abnehmender Konzentration

PIRKA® Frühwarnzeichen fehlender Konzentration

PIRKA® Aktive Entlastungen, die unsere Konzentrationsfähigkeit unterstützen

PIRKA® Konzentrationsprobleme und geistigen Burnout verstehen

PIRKA® denkenin3b® Burnout

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll 50/10 und 25/5

PIRKA® Hunger und Konzentration

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Franke, G.H. (2002). Symptom-Checkliste SCL-90-R von L.R. Derogatis. Beltz. Göttingen.

Frankenhaeuser, M. (1981). Coping with Stress at Work. International Journal of Health Services. Volume 11, Number 4, 491-510.

Schmidtke, H. (1981). Lehrbuch der Ergonomie. 2. Auflage. Hanser. München.

Einschlafen in2b® - Ruhe finden

Folgendes Vorgehen wird empfohlen:

Nach Ausschalten des Lichts zu Bett gehen und die geöffneten Augen an die Dunkelheit der Umgebung gewöhnen lassen. Das folgende Vorgehen wird empfohlen:

• den Blick langsam im verdunkelten Raum umherwandern lassen.

• mit einem Wort die Sache benennen, auf die der Blick fällt.

• den Blick danach auf einen anderen Ort im Raum richten.

• mit einem Wort die Sache benennen, auf die der Blick fällt.

• die Übung fortsetzen, bis der Geist zur Ruhe gekommen ist.

Es braucht ein wenig Zeit, bis die Gedanken oder Sorgen, mit denen Sie vorher beschäftigt waren, zur Ruhe kommen.

Wichtiger Hinweis: Beim Beobachten und Benennen in2b® verlagern wir die Aufmerksamkeit nach außen statt nach innen. Sollten dennoch ungute Gefühle auftreten, kann die Übung jederzeit beendet werden.

Üben Sie in2b® beobachten und benennen so lange und so oft, wie es Ihnen guttut und eine geistige Ruhe spürbar wird.

Probieren Sie es aus! PIRKA® wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.

Beispiel – ruhig einschlafen

Er wollte gleich zu Bett gehen und im Bett nicht noch lange über den Tag oder andere Dinge nachdenken. Daher entschied er sich, Einschlafen in2b® – Ruhe finden, auszuprobieren.

Er legte sich bequem ins Bett und löschte das Licht. Nach einer kurzen Weile erkannte er die Möbel im Raum. Sein Blick wanderte in die Ecke zum Schrank. In Gedanken sagte er das Wort: „Schrank“. Sein Blick wanderte weiter zum Fenster. In Gedanken sagte er das Wort: „Fenster“. Dann wanderte sein Blick zur Decke. In Gedanken sagte er das Wort: „Decke“. Die andere Ecke des Raumes war dunkel. In Gedanken sagte er das Wort: „dunkel“. Sein Blick wanderte zur Gardine. In Gedanken sagte er das Wort. „Gardine“. Durch die Gardine fiel das Mondlicht. In Gedanken sagte er das Wort: „Licht“. Sein Blick wanderte weiter und er hörte ein Auto. In Gedanken sagte er das Wort: „Auto“. Er lauschte in den Raum und hörte nichts. In Gedanken sagte er das Wort: „Stille“. Sein Blick wanderte weiter, bis er eine innere Ruhe verspürte. Er schloss die Augen und beendete die Übung.

Praktische Umsetzung

Er beobachtete die Umgebung des Raums und benannte in Gedanken mit nur einem Wort, worauf sein Blick fiel: Schrank … kurze Pause … Fenster … kurze Pause … Decke … kurze Pause … Dunkel … kurze Pause … Gardine … kurze Pause … Licht … kurze Pause … Auto … kurze Pause … Stille …

Beispiel – Störungen beim Einschlafen

Sie legte sich zu ihrem Mann ins Bett, konnte aber im Gegensatz zu ihm nicht gleich einschlafen. Zunächst hörte sie sein leises Schnarchen. In Gedanken sagte sie das Wort: „Ton“. Dann betrachtete sie die Umgebung. Ihr Blick fiel auf die Lampe an der Decke. In Gedanken sagte sie das Wort: „Lampe“. Das Schnarchen war zu hören. In Gedanken sagte sie erneut: „Ton“. Ihr Blick fiel auf den Schrank. In Gedanken sagte die das Wort: „Schrank“. Ihr Mann drehte sich im Bett um. Die Matratze bewegte sich. Sie sagte das Wort: „Bewegung“. Dann fiel ihr Blick auf das Fenster. In Gedanken sagte sie das Wort. „Fenster“. Vor dem Haus bellte ein Hund. In Gedanken sagte sie das Wort. „Hund“. Dann fauchte eine Katze. In Gedanken sagte sie das Wort. „Katze“. Im Raum fiel ihr Blick auf die dunkle Wand. In Gedanken sagte sie das Wort: „Wand“. Dann war alles ruhig. In Gedanken sagte sie das Wort: „Ruhe“. Sie setze die Übung so lange fort, bis sie eine deutliche Müdigkeit verspürte. Dann beendete sie die Übung und gab sich der inneren Ruhe hin.

Praktische Umsetzung

Beim Beobachten der Umgebung des Schlafzimmers benannte sie, worauf ihr Blick fiel oder was sie an Geräuschen vernahm und sagte in Gedanken das jeweilige Wort: Ton … kurze Pause … Lampe … kurze Pause … Ton … kurze Pause … Schrank … kurze Pause … Bewegung … kurze Pause … Fenster … kurze Pause … Hund … kurze Pause … Katze … kurze Pause … Ruhe…

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Verwenden Sie auch

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Backhaus, J. & Riemann, D. (1999). Schlafstörungen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Dörner, D. (1998). Emotionen, kognitive Prozesse und der Gebrauch von Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition. (S. 301-330). Göttingen: Hogrefe.

Eimer, M., Nattkemper, D., Schröger, E & Prinz, W. (1996). Unwillkürliche Aufmerksamkeit. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 219-258). Göttingen: Hogrefe.

Gerrig, R.J., Dörfler, T. & Roos, J. (Hrsg.) (2018). Psychologie. München: Pearson.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Herrmann, T. (2003). Planung und Regulation der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 309-327). Göttingen: Hogrefe.

Hertenstein, E., Nissen, C. & Riemann, D. (2017). Insomnie. In Brakemeier, E.-L. & Jacobi, F. (Hrsg.). Verhaltenstherapie in der Praxis (S. 586-594). Weinheim: Beltz.

Klix, F. (1976). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Bern: Huber.

Klix, F. (1998). Begriffliches Wissen – episodisches Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition. (S. 167-205). Göttingen: Hogrefe.

Koelega, H.S. (1996). Vigilanz. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 403-467). Göttingen: Hogrefe.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, Vol.1, 141-169

Manzey, D. (1998). Psychophysiologie mentaler Beanspruchung. In F. Rösler (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Biologische Psychologie. (S. 799-850). Göttingen: Hogrefe.

Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (2019). FAIR-2. Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2. (2., überarb. u. erg. Auflage des FAIR 1996). Göttingen: Hogrefe.

16. Norman, D. & Bobrow, G. (1975). On Data-limited and Ressource-limited Processes. Cognitive Psychology, 7, 44-64

Pechmann, T. (2003). Experimentelle Methoden. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 27-45). Göttingen: Hogrefe.

Riemann, D. (2004). Ratgeber Schlafstörungen. Göttingen: Hogrefe.

Riemann, D. (2011). Schlafstörungen. In Linden, M. & Hautzinger, M. (Hrsg.). Verhaltenstherapiemanual ((S. 631-634). Heidelberg: Springer.

Scharfenstein, A. & Basler, H.-D. (2004). Schlafstörungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schönwälder, T., Wille, K. & Hölscher, T. (2004). George Spencer-Brown. Eine Einführung in die „Laws of Form“. Wiesbaden: VS Verlag.

Schweizer, K. (2003). Das sprachliche Lokalisieren. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 623-652). Göttingen: Hogrefe.

Semmer, N. K., Grebner, S. & Elfering, A. (2010). Psychische Kosten von Arbeit: Beanspruchung und Erholung, Leistung und Gesundheit. In U. Kleinbeck & K. H. Schmidt (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Arbeitspsychologie. (S. 325-358). Göttingen: Hogrefe.

Spencer-Brown, G. (1979). Laws of Form. New York: Dutton.

van der Meer, E. & Klix, F. (2003). Die begriffliche Basis der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 333-355). Göttingen: Hogrefe.

van der Molen, M.W. (1996). Energetik und der Reaktionsprozess. Zwei Leitlinien der Experimentalpsychologie. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 333-395). Göttingen: Hogrefe.

Weiß, P. & Barattelli, S. (2003). Das Benennen von Objekten. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 587-615). Göttingen: Hogrefe.

Hunger und Konzentrationsfähigkeit

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

Im Alltag und Beruf können folgende Beschwerden auf bestehenden Hunger hinweisen:

- Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren.

- Schwierigkeiten, sich zu entscheiden.

- Gereizte, ängstliche oder schlechte Stimmung.

- Wiederholtes Denken an Essen.

- Auffälliger Verzehr von Kaugummi, Nikotin, Kaffee oder Tee.

- Schlafstörungen mit Früherwachen.

- Schwindel und Kopfschmerzen.

- Leichtes Frieren, Ohrgeräusche oder Augenflimmern.

- Unmäßiger Hunger am Abend.

Wichtiger Hinweis

Organische Erkrankungen mit ähnlichen Beschwerden sind vom Arzt auszuschließen. Die Beschwerden sind keine Folge der Wirkung von Medikamenten, Alkohol oder Drogen.

Regelmäßige Mahlzeiten können zum Nachlassen der Beschwerdelage beitragen.

Konzentrationsprobleme und körperliche Beschwerden können Folge eines nicht beachteten Hungers sein und durch ausreichendes Essen wieder nachlassen.

Beispiel 1 – Arbeitstag

Er hatte es sich schon lange abgewöhnt, morgens zu frühstücken und gleich um 8 Uhr mit der Arbeit zu beginnen. Um 10 Uhr nahm er dann gerne etwas Obst zu sich, auch mal ein Brot. Mittags kam er selten zum Essen, da wichtige Sitzungen die Mittagspause stark verkürzten. Auf die Schnelle etwas Kleines wie Salate zu essen war schon zur Gewohnheit geworden. Nachmittags bemerkte er zumeist ein Leistungstief. Seine Kollegen fanden, dass er oftmals sehr gereizt auftrat. Sein Kaffeekonsum war auffällig hoch, einen Kaugummi hatte er fast immer im Mund. Natürlich dachte er immer wieder an Essen, aber die Zeit war das Problem. Am Abend freute sich seine Frau darüber, dass es ihm schmeckte. Aber mit dem einen Teller war es oftmals nicht getan, gerne waren es zwei. Am späten Abend ging er noch an den Kühlschrank. Erst jetzt wurde ihm klar, dass er es mit Heißhungerattacken zu tun hatte. Sein grundsätzliches Problem bestand darin, über den Tag, d. h. in der Zeit, wo aufgrund geistiger und körperlicher Anstrengung Energie benötigt wurde, zu wenig Energie aufzunehmen mit der Folge von bemerkbaren Einbußen bei der geistigen Leistungsfähigkeit.

Praktische Anwendung

Ihm fiel der Satz ein, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettelmann zu essen. Aber er frühstückte doch seit Jahren schon nicht mehr. Zu seinem Argument, morgens nichts essen zu können, beantwortete er sich die folgende Frage: Er fragte sich, wie er im Urlaub oder Hotel frühstückt, wenn genügend Zeit vorhanden und der Tisch reich gedeckt war. Er entschied sich, zur Verbesserung der persönlichen Leistungsfähigkeit über den Tag morgens zu frühstücken und mittags ausreichend zu essen. Das Frühstück war anfänglich eine echte Überwindung. Später nahm er Brote mit, die er am Vormittag aufgegessen hatte. Nach einiger Zeit war eine verbesserte Konzentration am Tag und ein nachlassendes Hungergefühl am Abend zu bemerken. Auch war am Mittag wieder ein Hungergefühl spürbar. Die Reizbarkeit und die Menge an Kaffee nahmen ab. Ein weiteres Ziel, ausreichend zu trinken, erreichte er dadurch, dass er bereits auf der Hinfahrt zur Arbeit eine 0.5 Liter Flasche austrank. Dann noch mal 0.5 Liter am Mittag und 0.5 Liter auf der Heimfahrt. Er gewöhnte es sich zudem an, weder im Stehen, Gehen noch am Arbeitsplatz essen.

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Böse, R.; Beisel, S. & Geisser, E. (2005). Konfrontationsverfahren in der stationären Therapie bei Anorexia und Bulimia nervosa. In Neudeck, P. & Wittchen, H-U. (Hrsg.). Konfrontationstherapie bei psychischen Störungen. Göttingen: Hogrefe.

Jacobi, C.; Paul, T. & Thiel, A. (2004). Essstörungen. Göttingen: Hogrefe.

Löhr, G. & Preiser, S. (1974). Regression und Rekreation – Ein Beitrag zum Problem Stress und Erholung. Zeitschrift für experimentelle und angewandte Psychologie. Band XXI, 4, 575-591.

Pudel, V. & Westenhöfer, J. (2003). Ernährungspsychologie. Göttingen: Hogrefe.

Small Talk in2b®

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- in aller Ruhe beobachten, was in der nahen Umgebung passiert oder

- an Dingen, Objekten oder Menschen zu beobachten ist und

- darüber mit der anderen Person sprechen.

Bitte denken Sie daran, ein fehlendes Interesse der anderen Person an einem Small Talk als deren Recht zu akzeptieren und es nicht persönlich zu nehmen! Bereits nach dem zweiten Versuch ist zu erkennen, ob ein Interesse besteht oder nicht. Auch Sie haben das Recht, den Kontaktversuch einer anderen Person abzulehnen.

Auch Sie haben das Recht, den Kontaktversuch einer anderen Person abzulehnen. Ihre nicht gewünschte Einladung zu einem Small Talk in diesem Fall mit einem freundlichen Gruß: „Noch einen schönen Tag“ oder „Alles Gute“ oder „Auf Wiedersehen“ beenden.

Small Talk in2b kann helfen, Themen zu finden, wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen, Schweigen zu unterbrechen oder ein Gespräch in Gang zu halten.

Beispiel 1 – Im Café

Er war an der Person interessiert und suchte ein Thema zum gegenseitigen Kennenlernen. Er schaute sich in aller Ruhe im Café um. Er konzentrierte sich nur auf die Dinge, die auch für die andere Person zu beobachten waren und über die sich die Person eine Meinung bilden konnte.

Praktische Anwendung

Er konnte beobachten, dass an den Tischen viele Gäste saßen und begann das Gespräch mit den Worten: „Heute sind aber viele Gäste im Café.“

Er beobachtete, dass nur eine Servicekraft arbeitete und sagte: „Mit nur einer Person im Service ist es aber nicht leicht, die vielen Gäste zu bedienen.“

Er beobachtete und bemerkte, dass der vor ihm stehende Kaffee sehr heiß war: „Ich schätze es, wenn der Kaffee heiß serviert wird. In diesem Café ist das eigentlich immer der Fall“.

Beispiel 2 – Am Bahnsteig

Sie war an der Person interessiert und suchte ein Thema zum gegenseitigen Kennenlernen. Sie schaute sich in aller Ruhe auf dem Bahnsteig um. Sie konzentrierte sich auf die Dinge, die auch für die andere Person zu beobachten waren oder über die sich die Person eine Meinung bilden konnte.

Praktische Anwendung

Sie beobachtete, dass die Züge pünktlich ein- und abfuhren, und sagte zur anderen Person: „Die Züge sind heute ja sehr pünktlich.“

Sie beobachtete, dass nur wenige Reisende auf den Zug warteten und sagte: „Um diese Uhrzeit sind aber nur wenige Reisende unterwegs.“

Sie beobachtete, dass kein Müll auf dem Bahnsteig herumlag: „Ich finde es großartig, wenn die Bahnsteige so sauber gehalten werden. Das ist bestimmt nicht immer einfach.“

Beispiel 3 – Telefonat mit einer Freundin

Sie wollte das eingetretene Schweigen am Telefon vermeiden und die Atmosphäre auflockern. Dazu schaute sie sich in ihrem Zimmer um und benannte die Dinge, die sie beobachten konnte.

Praktische Anwendung

Sie hatte es sich bequem gemacht und saß im Jogginganzug auf dem Sofa. Vor dem Telefonat hatte sie sich noch einen Kakao gekocht. Das Wetter war schlecht mit Regen und grauen Wolken. Arbeit hätte sie genug gehabt. Es gab noch einige Rechnungen zu zahlen und sie musste dringend ein Buch für die Arbeit lesen. Stattdessen wollte sie sich ablenken und die Freundin anrufen. Die Freundin hatte heute aber nicht so viel zu erzählen und klang ein wenig gereizt. Es trat ein Schweigen ein und sie versuchte, die Atmosphäre ein wenig aufzulockern.

Sie sprach darüber, was sie beobachten und benennen konnte: Ich sitze hier grade im Jogginganzug auf dem Sofa und höre klassische Musik. Neben mir steht ein warmer Kakao und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich nur Regen und graue Wolken. Eigentlich hätte ich jetzt die Zeit, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Neben einem Stapel Rechnungen liegt noch ein Buch, das ich dringend lesen müsste. Ich bin heute einfach zu faul. Was machst Du denn grade so?“

Beispiel 4 – In der Diskothek

Sie war an der Person am Nebentisch interessiert und suchte ein Thema zum gegenseitigen Kennenlernen. Sie schaute sich in aller Ruhe in der Disco um. Sie konzentrierte sich auf die Dinge, die auch für die andere Person zu beobachten waren und über die sich die Person eine Meinung bilden konnte.

Praktische Anwendung

Sie beobachtete, dass viele Gäste in der Disco waren, und sagte an die Person gerichtet: „Heute ist es aber wieder voll.“

Sie beobachtete, dass nur wenige Gäste anwesend waren und sagte: „Ob es heute eine andere Veranstaltung gibt? Es sind so wenige Gäste da.“

Sie beobachtete, dass an diesem Abend viele Oldies gespielt wurden und sagte: „Heute werden aber viele Oldies gespielt. Ich mag Oldies. Und du?“

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Konzentrationsprobleme und geistigen Burnout verstehen

Folgendes Denkmodell wird empfohlen

Nehmen wir das Beispiel einer Taschenlampe.

Jede Taschenlampe verfügt über einen Akku mit einer bestimmten Menge an Energie. Die gewählten Helligkeitsstufen schwach, mittel oder hell haben einen Einfluss auf den Energieverbrauch des Akkus.

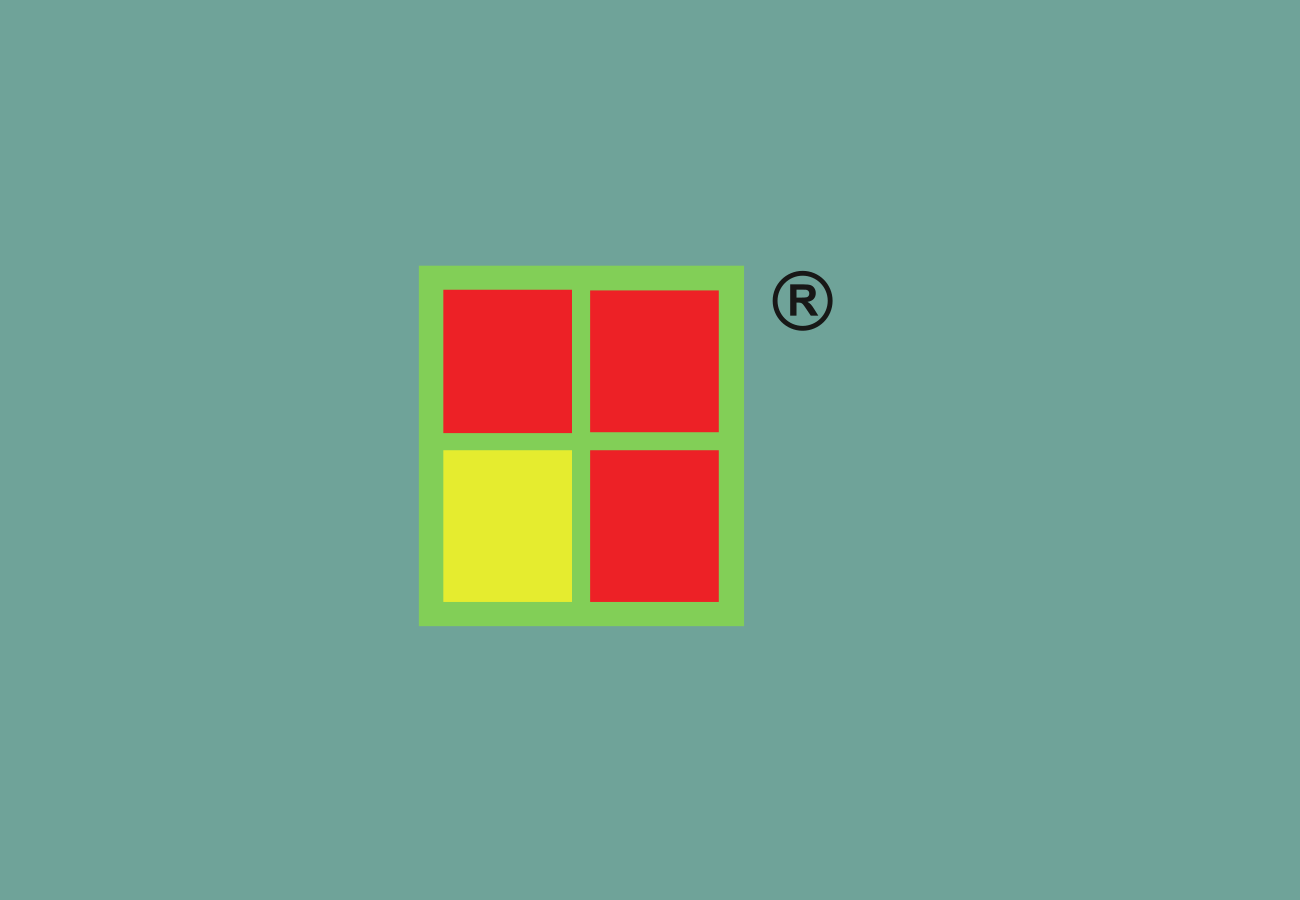

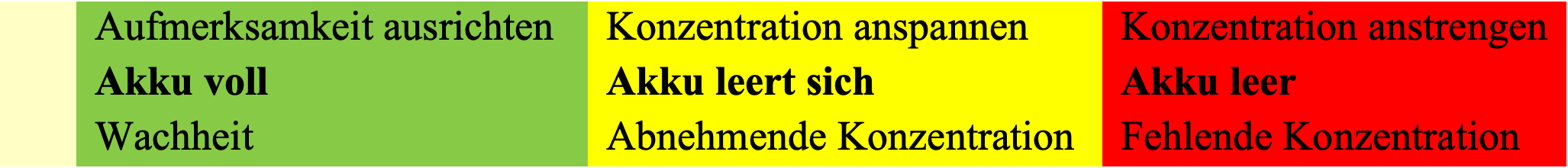

Konzentration einfach verstehen – Standard-Akku

Je nachdem, wie lange (Dauer) und auf welcher Helligkeitsstufe (Intensität) die Taschenlampe leuchtet, wird der Akku unterschiedlich stark beansprucht. Bei einem schwachen Akku sollte nicht die höchste Helligkeitsstufe gewählt werden. Wer es dennoch tut, hat es schnell mit einem leeren Akku zu tun. Die benötigte Ladezeit des Akkus ist dann entsprechend lang.

Konzentration einfach verstehen – geistiger Akku

Kommen wir zur Konzentration. Sich zu konzentrieren benötigt ebenfalls geistige Energie. Das Maß der „geistigen Energie“ wird Wachheit oder Aufmerksamkeit genannt. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe lenken oder ausrichten. Die Aufmerksamkeit wird dabei unterschiedlich stark beansprucht, je nachdem, wie lange (Dauer) und wie angespannt oder angestrengt (Intensität) wir uns auf eine Aufgabe konzentrieren.

Wenn wir uns einen Überblick über die anstehenden Aufgaben verschaffen, richten wir unsere Aufmerksamkeit lediglich aus. Das Ausrichten oder Orientieren ist die Vorstufe zur weiteren Verarbeitung. An dieser Stelle wird noch keine Aufgabe bearbeitet. Erst wenn wir mit der Bearbeitung einer Aufgabe beginnen, müssen wir Leistung erbringen und vermehrt geistige Energie aufwenden.

Die Schwere der Aufgabe bestimmt darüber, wie sehr wir uns geistig anstrengen müssen und wie viel Energie wir dabei verbrauchen. Ab hier wird von Konzentration gesprochen. Bei leichteren Aufgaben reicht es aus, die Konzentration anzuspannen. Bei schweren Aufgaben muss mehr Leistung erbracht werden. Wir müssen die Konzentration anstrengen. Wenn wir uns längere Zeit oder sogar ununterbrochen, d. h. ohne Pausen, angestrengt konzentrieren, nimmt der Ladezustand des geistigen Akkus schneller ab. Ein leerer „geistiger Akku“ bedeutet fehlende Konzentration.

Geistigen Burnout einfach verstehen

Was bedeutet ein geistiger Burnout? Ein geistiger Burnout hängt mit einem geleerten „geistigen Akku“ zusammen. Im Gegensatz zur Taschenlampe, deren Akku leer ist, geht uns „das Licht“ aber nicht aus. Fehlende Konzentration ist bemerkbar an dafür typischen PIRKA Frühwarnzeichen fehlender Konzentration. Sich weiterhin zu konzentrieren, fällt dabei sehr schwer. Zur Bearbeitung von Aufgaben wird immer mehr Zeit benötigt. Es treten mehr Flüchtigkeitsfehler auf, die nur verzögert erkannt werden. Wir fühlen uns geistig erschöpft und rufen uns aufgrund der bemerkbaren konzentrativen Einschränkungen immer öfter zur Ordnung: „Jetzt reiß dich zusammen … Streng dich an … Da geht noch was!“. Dieser Zustand geistiger Erschöpfung kann über Wochen und Monate anhalten. Wodurch wird dieser Zustand aufrechterhalten? Siehe dazu auch denkenin3b®-Burnout.

Einfache Beispiele helfen, abnehmende und fehlende Konzentration und die Folge eines geistigen Burnouts besser zu verstehen.

Ein geistiger Burnout wird dadurch aufrechterhalten, dass die erforderliche Regenerationszeit nicht eingehalten wird. Es wird aus verschiedenen Gründen nicht abgewartet, bis der geistige Akku wieder voll aufgeladen ist. Zumeist gibt es am Arbeitsplatz eine beträchtliche Menge an Aufgaben und einen entsprechenden Termindruck. Sobald nach einer Pause bemerkt wird, dass wir uns wieder konzentrieren können, d. h. geistige Energie vorhanden ist, wird zügig weitergearbeitet. Dabei tritt folgendes Problem auf: Es ist spürbar, dass Energie vorhanden ist. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, wie viel! Die zumeist geringe Menge an Energie ist aufgrund der geistigen Anstrengung schnell wieder verbraucht. Ein Teufelskreis!

Ladezeit einer Taschenlampe.

Die Ladezeit einer Taschenlampe ist nach einem vollständigen Entleeren immer gleich lang.

Ladezeit geistiger Akku.

Die Ladezeit des geistigen Akkus wird umso länger, je länger wir versuchen, trotz fehlender Konzentration angestrengt weiterzuarbeiten. Dazu ein Beispiel: Wer 200 Minuten trotz Frühwarnzeichen fehlender Konzentration weiterarbeitet, benötigt ca. 110 Minuten, bis der geistige Akku wieder geladen ist. So viel Zeit hat niemand am Arbeitsplatz.

Das Angebot von PIRKA

PIRKA bietet mit Frühwarnzeichen abnehmender Konzentration und Frühwarnzeichen fehlender Konzentration die Möglichkeit, den aktuellen „Ladezustand des geistigen Akkus“ individuell einzuschätzen.

PIRKA bietet mithilfe des erschöpfungsE® zudem orientierende „Ladezeiten“ an, die es ermöglichen, die Länge der erforderlichen Erholzeit den entsprechenden Frühwarnzeichen abnehmender und fehlender Konzentration zuzuordnen.

Das erschöpfungsE®-Protokoll 50/10 und 25/5 bieten Ihnen eine wissenschaftlich fundierte und praktisch bewährte Strategie, den „Ladezustand Ihres geistigen Akkus“ zu beobachten und zu dokumentieren und damit zum Erhalt der persönlichen Konzentrationsfähigkeit über den Tag beizutragen.

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Verwenden Sie auch

PIRKA® Frühwarnzeichen abnehmender Konzentration

PIRKA® Frühwarnzeichen fehlender Konzentration

PIRKA® Aktive Entlastungen, die unsere Konzentrationsfähigkeit unterstützen

PIRKA® Arbeitsstörungen bemerken

PIRKA® denkenin3b® Burnout

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll 50/10 und 25/5

PIRKA® Hunger und Konzentration

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Abels, D. (1974). Konzentrations-Verlaufs-Test K-V-T. 2., verbesserte Auflage. Göttingen: Hogrefe.

Arnold, W., Eysenck, H. J. & Meili, R. (1987). Lexikon der Psychologie. Freiburg: Herder.

Borg, I. & Staufenbiel, T. (1989). Theorien und Methoden der Skalierung. Bern: Huber.

Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. & Liepmann, D. (2010). Test d2-Revision. Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest. Göttingen: Hogrefe.

Clos, R. (2004). Ein Leitfaden zur Diagnose und Behandlung der ME/CFS für den Arzt in der Praxis. Hrsg.: South Australian Department of Human Services, PO Box 287 Rundle Mall 5000, South Australia, Australia.

Demerouti, E., Fergen, A., Glaser, J., Herbig, B., Hofmann, A., Nachreiner, F., Packebusch, L. & Seiler, K. (2012). Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. Inklusive DIN EN 10075-1 bis -3. Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normierung e.V. Berlin: Beuth.

Dilling, H., Mombour W. & Schmidt M.H. (2011). Internationale Klassifikation psychischer Störungen. Göttingen: Huber.

Düker, H. & Lienert, G. A. (2001). KLT-R Konzentrations-Leistungs-Test. Revidierte Fassung. Göttingen: Hogrefe.

Eimer, M., Nattkemper, D., Schröger, E & Prinz, W. (1996). Unwillkürliche Aufmerksamkeit. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 219-258). Göttingen: Hogrefe.

EN ISO 10075.1 (2012). Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung. Allgemeines und Begriffe. In Demerouti, E. et. al. Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin: Beuth.

EN ISO 10075.2 (2012). Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung. Gestaltungsgrundsätze. In Demerouti, E. et. al. Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin: Beuth.

EN ISO 10075.3 (2012). Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung. Grundsätze und Anforderungen an Verfahren zur Messung und Erfassung psychischer Arbeitsbelastung. In Demerouti, E. et. al. Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Berlin: Beuth.

Franke, G.H. (2002). Symptom-Checkliste SCL-90-R von L.R. Derogatis. Göttingen: Beltz.

Frankenhaeuser, M. (1981). Coping with stress at work. International journal of health services, 491-510

Frankenhaeuser, M. (1986). A Psychobiological Framework for Research on Human Stress and Coping. In M.H. Appley & R. Trumbull (Hrsg.). Dynamics of Stress. New York: Plenum Stress.

Gaab, J. & Ehlert, U. (2005). Chronische Erschöpfung und Chronisches Erschöpfungssyndrom. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Heubrock, D. & Petermann, F. (2001). Aufmerksamkeitsdiagnostik. Psychologische Diagnostik. Band 2. Göttingen. Hogrefe.

Kallus, K. W. (2011). EBF Erholungs-Belastungs-Fragebogen. Frankfurt: Pearson.

Klix, F. (1976). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Bern: Huber.

Koelega, H.S. (1996). Vigilanz. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 403-467). Göttingen: Hogrefe.

Luczak, H. (1989). Wesen menschlicher Leistung. Köln: Bachem.

Manzey, D. (1998). Psychophysiologie mentaler Beanspruchung. In F. Rösler (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Biologische Psychologie. (S. 799-850). Göttingen: Hogrefe.

Marschner, G. (1972). Revisions-Test. Göttingen: Hogrefe.

Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (2019). FAIR-2. Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2. (2. über. U. erg. Auflage des FAIR 1996). Göttingen: Hogrefe.

Oppolzer, A. (2006). Menschengerechte Gestaltung der Arbeit durch Erholzeiten. Abschlussbericht. Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung.

Packebusch, L. (2012). Psychische Belastung und Beanspruchung – Erweiterungs-möglichkeiten des Normkonzepts ISO 10075. In E. Demerouti et. al. Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. Inklusive DIN EN 10075-1 bis -3. (S. 28-37). Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normierung e.V. Berlin: Beuth.

Rohmert, W. & Luczak, H. (1973). Zur ergonomischen Beurteilung informatorischer Arbeit. Internationale Zeitschrift für angewandte Physiologie, 31, 209-229

Rudow, B. (2011). Die gesunde Arbeit. Arbeitsgestaltung, Arbeitsorganisation und Personalführung. München. Oldenbourg.

Rühmann, H. & Bubb, H. (2010). Grundsätze ergonomischer Arbeitsplatz- und Betriebsmittelgestaltung. In U. Kleinbeck & K. H. Schmidt (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Arbeitspsychologie. (S. 521-578). Göttingen: Hogrefe.

Schaarschmidt, U. & Fischer, A. W. (2013). Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster AVEM: Frankfurt: Pearson.

Schlick, C., Bruder, R. & Luczak, H. (2010). Arbeitswissenschaft. Heidelberg: Springer.

Schmidtke, H. (1965). Die Ermüdung. Bern: Huber.

Schmidtke, H. & Bubb, H. (1993). Das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept. In Schmidtke, H. (Hrsg.). Lehrbuch der Ergonomie (3. Aufl.) München: Hanser.

Schmidtke, H. (Hrsg.) (1981) Lehrbuch der Ergonomie. München: Hanser.

Seiler, K. (2012). Merkmale und Folgen von Emotionsarbeit. In E. Demerouti et. al. Psychische Belastung und Beanspruchung am Arbeitsplatz. Inklusive DIN EN 10075-1 bis -3. (S. 28-37). Herausgeber: DIN Deutsches Institut für Normierung e.V. Berlin: Beuth.

Semmer, N. K., Grebner, S. & Elfering, A. (2010). Psychische Kosten von Arbeit: Beanspruchung und Erholung, Leistung und Gesundheit. In U. Kleinbeck & K. H. Schmidt (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Arbeitspsychologie. (S. 325-358). Göttingen: Hogrefe.

van der Molen, M.W. (1996). Energetik und der Reaktionsprozess. Zwei Leitlinien der Experimentalpsychologie. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 333-395). Göttingen: Hogrefe.

Selbstkritik berechnen

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- überlegen, für welches Ereignis Sie sich kritisieren, verantwortlich oder schuldig fühlen,

- mithilfe einer Zahl von 0 bis 100 % einschätzen, zu wie viel Prozent Sie sich für das Ereignis verantwortlich fühlen,

- weitere Gründe und Faktoren auflisten, die ebenfalls (!) einen Einfluss auf das Ereignis haben oder hatten,

- einschätzen, wie viel Prozent % Einfluss jeder einzelne Grund oder Faktor auf das Ereignis hat oder hatte. Bitte beachten: Insgesamt dürfen nicht mehr als 100 % Prozent vergeben werden,

- die Prozentzahlen der Faktoren zusammenzählen und von 100 % abziehen,

- die restlichen Prozentpunkte entsprechen dem persönlichen Einfluss auf das negativ verlaufene Ereignis.

Bitte merken

Nur wer einen direkten Einfluss auf ein negativ verlaufenes Ereignis oder Geschehen hat, kann für das Ereignis auch Verantwortung übernehmen.

Den persönlichen Einfluss auf ein negativ verlaufenes Ereignis oder Geschehen realistisch einzuschätzen, schützt vor voreiliger Selbstkritik und unnötigen Schuldgefühlen.

Beispiel 1 – Projekt nicht fristgerecht fertig

Nur wer einen direkten Einfluss auf ein negativ verlaufenes Ereignis oder Geschehen hat, kann für das Ereignis auch Verantwortung übernehmen. Ein wichtiges Projekt konnte zum festgesetzten Termin nicht beendet werden. Als Projektleiter fühlte er sich schlecht, da er die Hauptverantwortung bei sich selbst sah. Er kritisierte sich für seine „schlechte Leistung“. Aber hatte es wirklich nur an ihm gelegen oder gab es weitere Faktoren, die er bisher zu wenig berücksichtigt hatte und die ebenfalls einen Einfluss auf den langsamen Verlauf des Projekts hatten?

Praktische Anwendung

Bitte beachten: Schriftliche Aufzeichnungen sind bei dieser Übung hilfreicher als Kopfrechnen. Er holte sich ein DIN-A4-Blatt und einen Bleistift. Er notierte, wofür er sich kritisierte.

- Dass das Projekt nicht fristgerecht beendet war.

- Von seinem Gefühl her war er zu 70 % Prozent dafür verantwortlich.

Dann überlegte er weitere Gründe und Faktoren, die einen Einfluss hatten:

- Hoher Krankenstand: Von 10 Mitarbeitern waren zeitweise nur 6 verfügbar.

- Lieferengpässe: Ein wichtiger Lieferant war ausgefallen und konnte nur mühsam ersetzt werden.

- Softwareprobleme: Ein Update war fehlerhaft verlaufen. Die Arbeit am Projekt musste für 3 Tage ruhen.

- Planungsfehler: Notwendige Korrekturen bei der Planung waren aufwendiger als vorhersehbar gewesen.

Er überlegte, wie viel Prozent Einfluss jeder einzelne Faktor auf das Ergebnis gehabt hat. Maximal 100 % Prozent vergeben!

Hoher Krankenstand 30 %

Lieferengpässe 10 %

Softwareprobleme 25 %

Planungsfehler 15 %

- Die Prozentzahlen zusammenzählen und von 100 % abziehen.

30 + 10 + 25 + 15 ergaben 80 % Prozent Fremdeinfluss auf das negative Ereignis.

- Die restlichen Prozentpunkte entsprachen seinem persönlichen Einfluss auf das Ereignis. 100 – 80 = 20 % persönlicher Einfluss.

Der Prozentwert von 20 % entsprach einem realistischeren persönlichen Einfluss auf den Verlauf des Projekts als die zuvor gefühlten 70 % Prozent. Das schlechte Gefühl und die Selbstkritik nahmen spürbar ab.

Beispiel 2 – Geburtstag vergessen

Nur wer einen direkten Einfluss auf ein negativ verlaufenes Ereignis oder Geschehen hat, kann für das Ereignis auch Verantwortung übernehmen. Ihr fiel ein, dass die Freundin bereits vor 10 Wochen einen runden Geburtstag gehabt hatte. Es war ausgerechnet der 50. Geburtstag gewesen. Was würde ihre Freundin nur über sie denken? Ein Schuldgefühl machte sich in ihr breit. Sie wollte das Gefühl aber nicht einfach akzeptieren und entschied sich zu überlegen, ob es noch andere Gründe oder Faktoren gab, die zu diesem Versäumnis geführt haben.

Praktische Anwendung

Bitte beachten: Schriftliche Aufzeichnungen sind bei dieser Übung hilfreicher als Kopfrechnen. Sie holte sich ein DIN-A4-Blatt und einen Bleistift. Sie notierte, wofür sie sich kritisierte.

- Dass sie den 50. Geburtstag vergessen hatte.

- Das Schuldgefühl war maximal spürbar, also gab sie sich 100 % Prozent!

Dann überlegte sie weitere Gründe und Faktoren, die einen Einfluss hatten:

- Umzug – Sie war am Geburtstag der Freundin in ihre neue Wohnung umgezogen und am Abend sehr müde gewesen.

- Arbeitsstelle – Der Umzug war notwendig geworden, weil sie eine neue Stelle angenommen hatte. Die ersten Wochen waren von langen Arbeitstagen und neuen Eindrücken geprägt gewesen.

- neue Beziehung – Kurz vor dem Umzug hatte sie einen neuen Mann kennengelernt, mit dem sie viel Zeit verbracht hatte.

Sie überlegte, wie viel Prozent Einfluss jeder einzelne Faktor auf das Vergessen des Geburtstags gehabt hat. Maximal 100 % Prozent vergeben!

Umzug 20 %

Arbeitszeiten 20 %

neue Beziehung 50 %

- Die Prozentzahlen zusammenzählen und von 100 % abziehen.

20 + 20 + 50 ergaben 90 % Prozent Fremdeinfluss auf das vergessene Telefonat.

- Die restlichen Prozentpunkte entsprachen ihrem persönlichen Einfluss auf das Ereignis. 100 – 90 = 10 % persönlicher Einfluss.

Der Prozentwert von 10 % entsprach einer realistischeren Einschätzung als die zuvor gefühlten 100 %. Es war so viel Neues in ihrem Leben passiert, dass sie den Geburtstag schlichtweg vergessen hatte. Das schlechte Gefühl und die Selbstkritik nahmen spürbar ab. Sie nahm sich vor, die Freundin anzurufen.

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Emmelkamp, P.M.G. & van Oppen, P. (2000). Zwangsstörungen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen. Hogrefe

Lakatos, A. & Reinecker, H. (2001). Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. Göttingen: Hogrefe

Leahy, R. L. (2007). Techniken kognitiver Therapie. Paderborn: Junfermann Verlag

Einkaufen in2b®

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- die Umgebung beobachten,

- die Dinge, Objekte oder Menschen, die Sie sehen, benennen,

- beim Benennen immer nur ein (!) Wort verwenden,

- das Wort still in Gedanken zu sich sagen,

- nach jedem Wort eine kurze Pause machen,

- in der ihr Blick ruhig weiterwandert und

- ein anderes Ding, Objekt oder Menschen benennen.

- Die Übung fortsetzen, bis der Geist zur Ruhe gekommen ist.

Es braucht ein wenig Zeit, bis die Gedanken, mit denen Sie vorher beschäftigt waren, zur Ruhe kommen.

Zweimal täglich 2 Minuten lang zu üben, kann ausreichen.

Wichtiger Hinweis

Beim Beobachten und Benennen von äußeren Gegebenheiten in2b handelt es sich lediglich um eine räumliche Orientierung. Sollten dennoch ungute Gefühle auftreten, kann die Übung jederzeit beendet werden, indem man sich auf eine andere Aufgabe oder Tätigkeit konzentriert.

Vorteile von denkenin2b®

- denkenin2b ist leicht erlernbar,

- die Übung kann für Dritte unbemerkt durchgeführt werden,

- in2b beobachten und benennen ist an verschiedenen Orten und zu jeder Zeit anwendbar.

Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie in2b beobachten und benennen nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen, da es bei bestehender Müdigkeit zum Einschlafen führen kann.

Einkaufen in2b kann helfen, den Einkauf in Ruhe und ohne Stress durchzuführen.

Beispiel 1 – Einkauf im Supermarkt

Der Einkauf im Supermarkt versprach neben dem bekannten Sortiment auch die aktuellen Angebote, auf die sie sich freute. Der Andrang der Kunden war schon am frühen Morgen entsprechend groß. Sie wollte jedoch in aller Ruhe einkaufen und sich vom allgemeinen Trubel nicht beeindrucken lassen. Daher entschied sie sich, ihren Einkauf in2b durchzuführen. Bereits auf dem Parkplatz begann sie damit, ihren Blick in der Umgebung umherwandern zu lassen und die Dinge, die sie sah, mit einfachen Worten zu benennen. Wichtig ist dabei, einfache und allgemeine Worte zu finden, die einem schnell einfallen.

Ihr Blick wanderte über den vollen Parkplatz. Ein Kunde schob einen Einkaufswagen. In Gedanken sagte sie das Wort: „Wagen“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Eine Kundin hielt eine Kühltasche in der Hand. In Gedanken sagte sie das Wort: „Tasche“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Die Eingangstüre öffnete sich. In Gedanken sagte sie das Wort: „Türe“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Sie betrat den Markt und ließ den Blick umherschweifen. Rechts von ihr stand Tiernahrung. In Gedanken sagte sie das Wort: „Futter“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Sie bog links ab. Vor ihr legte eine Kundin zwei Pakete Kaffee in den Einkaufswagen. In Gedanken sagte sie das Wort: „Kaffee“. Ihr Blick wanderte weiter. Sie überholte einen Kunden und sagte in Gedanken das Wort: „Kunde“. Links von ihr erblickte sie den Wein. In Gedanken sagte sie das Wort: „Wein“. Sie legte eine Flasche in den Einkaufswagen und ging ruhig weiter. Ein Kind zeigte auf die Schokolade. In Gedanken sagte sie das Wort: „Kind“. Am Ende des Gangs fiel ihr Blick auf Shampoo. In Gedanken sagte sie das Wort: „Shampoo“ und stellte eine Flasche in den Einkaufswagen. Rechts von ihr stand salziges Gebäck. In Gedanken sagte sie das Wort „Chips“. Bei den Angeboten fiel ihr Blick auf Handcreme. In Gedanken sagte sie das Wort: „Creme“. Danach auf Handtücher. In Gedanken sagte sie das Wort: „Handtuch“. Sie können die Produkte, die sie sehen und die Produkte, die sie kaufen, benennen. An der Kasse kann es zu Wartezeiten kommen. Benennen Sie einfach die Dinge oder Menschen, auf die ihr Blick fällt.

Praktische Anwendung

Beim Beobachten benannte sie das, worauf ihr Blick fiel, und sagte das jeweilige Wort in Gedanken still zu sich: Wagen … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Tasche … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Türe … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Futter … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Kaffee … kurze Pause … Kunde … kurze Pause … Wein … kurze Pause … Kind … kurze Pause … Shampoo … kurze Pause … Chips … kurze Pause … Creme … kurze Pause … Handtuch …

Beispiel 2 – In der Fußgängerzone

Er wollte neue Kleidung kaufen. An Samstagen war es wie immer voll. Der Blick in die Fußgängerzone zeigte großes Gedränge. Ruhig bleiben, dachte er bei sich. Wenn ich das Ganze jetzt bewerte, ärgere ich mich nur. Er entschied sich dazu, dass Geschehen in2b zu beobachten und zu benennen.

Sein Blick fiel auf ein großes Gebäude in der Nähe. In Gedanken sagte er das Wort: „Haus“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Vor ihm lief eine Passantin. In Gedanken sagte er das Wort: „Frau“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Er verwendete die Worte, die ihm rasch einfielen. Ein Mann trug eine Tasche: In Gedanken sagte er das Wort: „Tasche“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Ein Pärchen unterhielt sich. In Gedanken sagte er das Wort: „Paar“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Am Boden lag eine weggeworfene Maske. In Gedanken sagte er das Wort: „Maske“. Er hörte vereinzelt lautere Gespräche. In Gedanken sagte er das Wort: „Stimmen“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Rechts von ihm war ein Bekleidungsgeschäft zu sehen. In Gedanken sagte er das Wort: „Kleidung“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Links von ihm sah er ein Café. In Gedanken sagte er das Wort: „Café“. Wo er auch hinschaute, überall waren viele Menschen zu sehen. In Gedanken sagte er das Wort: „Menschen“. Einige saßen zusammen und aßen zu Mittag. In Gedanken sagte er das Wort: „Essen“. Andere warteten in einer Schlange stehend, bis sie das Geschäft betreten konnten. In Gedanken sagte er das Wort: „Schlange“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert. Ein Passant telefonierte. In Gedanken sagte er das Wort: „Telefon“. Eine andere Passantin zog einen Hund hinter sich her. In Gedanken sagte er das Wort: „Hund“. Er verwendete in2b so lange, bis er beim Bekleidungshaus angekommen war.

Praktische Anwendung

Beim Beobachten benannte er das, worauf sein Blick fiel, und sagte das jeweilige Wort in Gedanken still zu sich: Haus … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Frau … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Tasche … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Paar … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Maske … kurze Pause … Stimmen … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Kleidung … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Café … kurze Pause … Menschen … kurze Pause … Essen … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Schlange … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Telefon … kurze Pause … Hund …

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Baltissen, R. & Sartory, G. (1998). Orientierungs-, Defensiv- und Schreckreaktionen: Grundlagenforschung und Anwendung. In Rösler, F. (Hrsg.). Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Enzyklopädie der Psychologie. Biologische Psychologie. (S. 1-35)

Bateson, G. (1981). Ökologie des Geistes. Frankfurt. Suhrkamp.

Bösel, R. (2009). Neuropsychologie. In Brandstätter, V. & Otto, J. H. (Hrsg.). Handbuch der Allgemeinen Psychologie. Motivation und Emotion. Göttingen: Hogrefe.

Dörner, D. (1998). Emotionen, kognitive Prozesse und der Gebrauch von Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition. (S. 301-330). Göttingen: Hogrefe.

Eimer, M., Nattkemper, D., Schröger, E & Prinz, W. (1996). Unwillkürliche Aufmerksamkeit. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 219-258). Göttingen: Hogrefe.

Gamer, M. (2019). Aufmerksamkeit. In Pinel, J. P. J., Barnes, S. J. & Pauli, P. (Hrsg.). Biopsychologie. München: Pearson.

Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Haynes, J.-D. (2013). Bewusstsein und Aufmerksamkeit. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 47-78). Göttingen: Hogrefe.

Herrmann, T. (2003). Planung und Regulation der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 309-327). Göttingen: Hogrefe.

Hoffmann, J. (1994). Die visuelle Identifikation von Objekten. In Prinz, W. & Bridgeman, B. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wahrnehmung. (S. 391-444). Göttingen: Hogrefe.

Kintsch, W. (1982). Gedächtnis und Kognition. Heidelberg: Springer.

Klix, F. (1976). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Bern: Huber.

Klix, F. (1976). Über Grundstrukturen und Funktionsprinzipien kognitiver Prozesse. In F. Klix (Hrsg.). Psychologische Beiträge zur Analyse kognitiver Prozesse. Kindler: München.

Klix, F. (1998). Begriffliches Wissen – episodisches Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition 6 (S. 167-205). Göttingen: Hogrefe.

Koelega, H.S. (1996). Vigilanz. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 403-467). Göttingen: Hogrefe.

Lau, F. (2012). Die Form der Paradoxie. Eine Einführung in die Mathematik und Philosophie der Laws of Form von George Spencer Brown. Heidelberg: Carl-Auer.

Luhmann, N. (1998). Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

Luhmann, N. (2004). Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl Auer.

Manzey, D. (1998). Psychophysiologie mentaler Beanspruchung. In F. Rösler (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Biologische Psychologie. (S. 799-850). Göttingen: Hogrefe.

Mecklinger, A. (2013). Neurokognition des Erinnerns. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 155-180). Göttingen: Hogrefe.

Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (2019). FAIR-2. Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2. (2., überarb. u. erg. Auflage des FAIR 1996). Göttingen: Hogrefe.

Müller, H. & Krummenacher, J. (2012). Funktionen und Modelle der selektiven Aufmerksamkeit. In Karnath, H-O. & Thier, P. (Hrsg.). Kognitive Neurowissenschaften. Berlin: Springer.

Norman, D. & Bobrow, G. (1975). On Data-limited and Ressource-limited Processes. Cognitive Psychology, 7, 44-64

Olst, E. H. ((1971). The Orienting Reflex. Mouton. De Gruyter.

Pechmann, T. (2003). Experimentelle Methoden. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 27-45). Göttingen: Hogrefe.

Schönwälder, T., Wille, K. & Hölscher, T. (2004). George Spencer-Brown. Eine Einführung in die „Laws of Form“. Wiesbaden: VS Verlag.

Schröger, E. & Koelsch, S. (2013). Bemerkungen zu einer Affektiven und Kognitiven Neurowissenschaft. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 1-9). Göttingen: Hogrefe.

Schweizer, K. (2003). Das sprachliche Lokalisieren. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 623-652). Göttingen: Hogrefe.

Semmer, N. K., Grebner, S. & Elfering, A. (2010). Psychische Kosten von Arbeit: Beanspruchung und Erholung, Leistung und Gesundheit. In U. Kleinbeck & K. H. Schmidt (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Arbeitspsychologie. (S. 325-358). Göttingen: Hogrefe.

Sokolov, E. N., Spinks, J. A., Näätänen, R. & Lyytinen, H. (2002). The Orienting Response in Information Processing. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Sokolov, E. N. (2013). The Psychophysiology of Conciousness. New York: Oxford University Press.

Spencer-Brown, G. (1979). Laws of Form. New York: Dutton.

Sturm, W. (2008). Aufmerksamkeitsstörungen. In Gauggel, S. & Herrmann, M. (Hrsg.). Handbuch der Neuro- und Biopsychologie. Göttingen: Hogrefe.

van der Heijden, H. C. (1996). Visuelle Aufmerksamkeit. In. Neumann, O. & Sanders, A. F. (Hrsg.). Aufmerksamkeit. Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2. (S. 7-50). Göttingen: Hogrefe.

van der Meer, E. & Klix, F. (2003). Die begriffliche Basis der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 333-355). Göttingen: Hogrefe.

van der Molen, M.W. (1996). Energetik und der Reaktionsprozess. Zwei Leitlinien der Experimentalpsychologie. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 333-395). Göttingen: Hogrefe.

von Weizsäcker, E. U. (1986). Erstmaligkeit und Bestätigung als Komponenten der pragmatischen Information. In von Weizsäcker, E. U. (Hrsg.). Offene Systeme I. Beiträge zur Zeitstruktur von Information, Entropie und Evolution. Stuttgart: Klett-Cotta.

Weiß, P. & Barattelli, S. (2003). Das Benennen von Objekten. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 587-615). Göttingen: Hogrefe.

denkenin3b® Burnout

Folgendes Denkmodell wird empfohlen

Unser Denken erfolgt in 3 Schritten. Wir denkenin3b®.

Schritt 1: beobachten

Wir bemerken, DASS etwas da ist. Beobachten findet ohne Worte statt. Wir beobachten entweder die äußere Umgebung oder unser inneres Erleben und Befinden.

Schritt 2: benennen

Wir verwenden in2b® Worte, um zu benennen, WAS es konkret ist, dass wir beobachtet haben, um was es sich dabei handelt. Zum Beispiel abnehmende Konzentration.

Schritt 3: bewerten

Wir bearbeiten und verarbeiten in3b® das, was in2b® beobachtet und benannt werden kann. Bewerten heißt, sich mit etwas zu beschäftigen, es zu deuten, zu interpretieren oder eine Meinung darüber zu bilden. Bewertungen finden allgemein im Sinne von „gut, schlecht, richtig oder falsch“ statt. Wir können abnehmende Konzentration als störend bewerten.

Unser Denken erfolgt in 3 Schritten. Wir denkenin3b®.

Das denkenin3b® Modell zur Entwicklung abnehmender und fehlender Konzentration. Das Modell veranschaulicht die zu erwartenden psychologischen Folgen des negativen Bewertens abnehmender Konzentration.

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Verwenden Sie auch

PIRKA® Frühwarnzeichen abnehmender Konzentration

PIRKA® Frühwarnzeichen fehlender Konzentration

PIRKA® Aktive Entlastungen, die unsere Konzentrationsfähigkeit unterstützen

PIRKA® Arbeitsstörungen bemerken

PIRKA® Konzentrationsprobleme und geistigen Burnout verstehen

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll 50/10 und 25/5

PIRKA® Hunger und Konzentration

PIRKA® erschöpfungsE® – Protokoll

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Becker-Carus, C. & Wendt, M. (2017). Aufmerksamkeit und Bewusstsein. In Becker-Carus, C. & Wendt, M. Allgemeine Psychologie. Berlin: Springer.

Gerrig, R., Dörfler, T. & Roos, J. (Hrsg.) (2018). Psychologie. München: Pearson.

Grawe, K. (1998). Psychologische Therapie. Göttingen: Hogrefe.

Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Herrmann, T. (2003). Planung und Regulation der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 309-327). Göttingen: Hogrefe.

Kiefer, M. (2017). Bewusstsein. In Müsseler, J. & Rieger, M. (Hrsg.). Allgemeine Psychologie. Berlin: Springer.

Klix, F. (1976). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Bern: Huber.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping. European Journal of Personality, Vol.1, 141-169

Pauen, M. (2006). Bewusstsein. In Funke, J. & Frensch, P.A. Handbuch der Allgemeinen Psychologie. Göttingen. Hogrefe.

Pechmann, T. (2003). Experimentelle Methoden. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 27-45). Göttingen: Hogrefe.

Schönwälder, T., Wille, K. & Hölscher, T. (2004). George Spencer-Brown. Eine Einführung in die „Laws of Form“. Wiesbaden: VS Verlag.

Schweizer, K. (2003). Das sprachliche Lokalisieren. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 623-652). Göttingen: Hogrefe.

Spencer-Brown, G. (1979). Laws of Form. New York: Dutton.

van der Meer, E. & Klix, F. (2003). Die begriffliche Basis der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 333-355). Göttingen: Hogrefe.

Weiß, P. & Barattelli, S. (2003). Das Benennen von Objekten. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.). Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 587-615). Göttingen: Hogrefe.

Zimbardo, P.G. (1995). Psychologie. Heidelberg: Springer.

Selbstkritik aus drei verschiedenen Perspektiven

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- auf einer Skala von 0 (gering) bis 10 (sehr streng) einschätzen, wie sehr Sie sich für ein Ereignis oder Verhalten kritisieren und verurteilen. Zahl notieren,

- wie streng würden Sie eine andere Person, z. B. einen Freund, dem das gleiche passiert wäre, kritisieren oder verurteilen? Zahl notieren,

- wie streng würde eine andere Person, z. B. eine Freundin sie für das, was passiert wäre, kritisieren oder verurteilen? Zahl notieren,

- die drei Zahlen zusammenzählen und durch 3 teilen. Bildet die neue Zahl nicht ein realistischeres und faireres Urteil über sie selbst ab?

Selbstkritik aus drei verschiedenen Perspektiven zu betrachten kann dabei helfen, sich für ein Verhalten oder Ereignis weniger streng zu verurteilen.

Beispiel 1 – Fleck auf der Hose

Er bemerkte den Fleck auf der Hose erst kurz vor dem Vorstellungstermin.

Praktische Anwendung

Er verurteilte sich selbst für seine fehlende Aufmerksamkeit auf der Skala von 0 bis 10 mit einer 9. Wäre das seinem besten Freund passiert, hätte er wohl über dessen Selbstkritik geschmunzelt und ihn getröstet: „Kann doch jedem Mal passieren“. Dem Freund hätte er auf der Skala eine 0 vergeben. Seine Freundin würde seine Aufgeregtheit auch aus anderen Zusammenhängen kennen und sagen, dass es wohl nicht so schlimm wäre und es mehr auf das Gespräch selbst ankommen würde. Sie würde auf der Skala auch eine 0 vergeben.

Rechnerisch ergibt sich aus den drei Perspektiven: 9+0+0=9 und 9:3=3

Nach dem Wechsel der Perspektiven fühlte er sich gleich besser. Fazit: Manchmal verurteilen wir uns selbst für ein Verhalten viel strenger, als wir es bei anderen Menschen für das gleiche Verhalten tun würden. Muss das so sein?

Beispiel 2 – einem Kunden gegenüber unfreundlich geworden

Es war herrliches Wetter und die Menschen suchten Plätze in den Cafés. Als Mitarbeiterin im Service musste sie daher schnell sein und konnte nicht auf jeden Kunden so eingehen, wie sie es gewohnt war. Sie ärgerte sich sehr, dass sie gegenüber einer unzufriedenen Kundin laut geworden war. Kurz darauf war einer Kollegin von ihr das Gleiche passiert.

Praktische Anwendung

Sie dachte, dass ihr das aufgrund der langjährigen Berufserfahrung nicht hätte passieren dürfen. Sie fühlte sich sehr schlecht und gab sich auf der Skala von 0 bis 10 dafür die volle Verantwortung und eine 10. Dann dachte sie an ihre Kollegin, die ebenfalls die Beherrschung verloren hatte und fand für deren Verhalten überraschend schnell eine Entschuldigung: „Eigentlich ist sie eine sehr ruhige Kollegin, die sich über jeden Gast freut. Bei der Menge an Kunden gerät man schnell an seine Grenzen.“ Für das gleiche Verhalten hätte sie der Kollegin nur eine 2 gegeben. Sie überlegte, was ihr Chef von ihr denken würde. Er würde wohl denken, dass es das erste Mal in 3 Monaten gewesen ist, dass sie die Beherrschung verloren hatte. Er würde es ebenfalls nicht so dramatisch nehmen und ihr wohl eine 3 geben.

Rein rechnerisch ergab sich daraus: 10+2+3=15 und 15:3=5

Fazit: Von ihrem Gefühl her war die 5 immer noch sehr hoch. Da es sich um ein Versehen gehandelt hat und sie sich zudem entschuldigt hatte, beschloss sie, sich nicht weiter zu verurteilen. Manchmal verurteilen wir uns selbst für ein Verhalten viel strenger, als wir es bei anderen Menschen für das gleiche Verhalten tun würden. Muss das so sein?

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Emmelkamp, P.M.G. & van Oppen, P. (2000). Zwangsstörungen. Fortschritte der Psychotherapie. Göttingen. Hogrefe

Lakatos, A. & Reinecker, H. (2001). Kognitive Verhaltenstherapie bei Zwangsstörungen. Göttingen: Hogrefe

Leahy, R. L. (2007). Techniken kognitiver Therapie. Paderborn: Junfermann Verlag

Umgebung in2b® beobachten und benennen

Folgendes Vorgehen wird empfohlen

- die Umgebung beobachten,

- die Dinge, Objekte oder Menschen, die Sie sehen, benennen,

- beim Benennen immer nur ein (!) Wort verwenden,

- das Wort still in Gedanken zu sich sagen,

- nach jedem Wort eine kurze Pause machen,

- in der ihr Blick ruhig weiterwandert und

- ein anderes Ding, Objekt oder Menschen benennen.

- Die Übung fortsetzen, bis der Geist zur Ruhe gekommen ist.

Es braucht ein wenig Zeit, bis die Gedanken, mit denen Sie vorher beschäftigt waren, zur Ruhe kommen.

Zweimal täglich 2 Minuten lang zu üben, kann ausreichen.

Wichtiger Hinweis

Beim Beobachten und Benennen von äußeren Gegebenheiten in2b handelt es sich lediglich um eine räumliche Orientierung. Sollten dennoch ungute Gefühle auftreten, kann die Übung jederzeit beendet werden, indem man sich auf eine andere Aufgabe oder Tätigkeit konzentriert.

Vorteile von denkenin2b®

- denkenin2b ist leicht erlernbar,

- die Übung kann für Dritte unbemerkt durchgeführt werden,

- in2b beobachten und benennen ist an verschiedenen Orten und zu jeder Zeit anwendbar.

Wichtiger Hinweis

Verwenden Sie Umgebung in2b beobachten und benennen nicht beim Führen eines Fahrzeugs oder beim Bedienen von Maschinen, da es bei bestehender Müdigkeit zum Einschlafen führen kann.

Unsere Umgebung in2b zu beobachten und zu benennen kann dabei helfen, geistige Ruhe zu finden.

Beispiel 1 – Menschen / Dinge / Objekte benennen

Er beobachtete die Menschen in seiner Umgebung. Wichtig ist, einfache und allgemeine Worte zu finden, die schnell einfallen. Verwenden Sie doch einfach: Mann und Frau für verschiedene, auch Ihnen bekannte Menschen. Ihm begegnete sein Nachbar Herr Lustig. In Gedanken sagte er das Wort: „Mann“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Danach sah er Frau Fleißig, die Inhaberin des kleinen Ladens. In Gedanken sagte er das Wort: „Frau“. Dann wanderte sein Blick auf die Straße. In Gedanken sagte er das Wort: „Straße“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Sein Blick fiel auf einen Eimer. In Gedanken sagte er das Wort: „Eimer“. Sein Blick wanderte weiter und er erblickte einen Stein. In Gedanken sagte er das Wort: „Stein“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Dann sah er einen parkenden Bus. In Gedanken sagte er das Wort: „Bus“. Danach fiel sein Blick auf einen Gullydeckel, einen Briefkasten, ein Taschentuch, Fenster, Stufe, Pappbecher …

Praktische Anwendung

Er beobachtete die Menschen in seiner Umgebung. Wichtig ist, einfache und allgemeine Worte zu finden, die schnell einfallen. Verwenden Sie doch einfach: Mann und Frau für verschiedene, auch Ihnen bekannte Menschen. Ihm begegnete sein Nachbar Herr Lustig. In Gedanken sagte er das Wort: „Mann“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Danach sah er Frau Fleißig, die Inhaberin des kleinen Ladens. In Gedanken sagte er das Wort: „Frau“. Dann wanderte sein Blick auf die Straße. In Gedanken sagte er das Wort: „Straße“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Sein Blick fiel auf einen Eimer. In Gedanken sagte er das Wort: „Eimer“. Sein Blick wanderte weiter und er erblickte einen Stein. In Gedanken sagte er das Wort: „Stein“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Dann sah er einen parkenden Bus. In Gedanken sagte er das Wort: „Bus“. Danach fiel sein Blick auf einen Gullydeckel, einen Briefkasten, ein Taschentuch, Fenster, Stufe, Pappbecher …

Beispiel 2 - Am Arbeitsplatz

Sie war auf der Arbeit. Die Zeit drängte und in ein paar Minuten würde am anderen Ende des Gebäudes eine Konferenz stattfinden. Sie war vom vorherigen Termin noch immer aufgeregt. Ihre Gedanken kreisten um die besprochenen Themen. Daher suchte sie ein wenig gedankliche Ruhe. Auf dem Weg zum Konferenzsaal fing sie deshalb an, Dinge zu benennen, die ihr auffielen. Sie ließ ihren Blick ruhig über den langen Gang wandern.

Ihr Blick fiel dabei zuerst auf einen Kollegen. In Gedanken sagte sie das Wort: „Kollege“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Dann fiel ihr Blick auf den Teppich. In Gedanken sagte sie das Wort: „Teppich“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Dann auf einen Glastisch. In Gedanken sagte sie das Wort: „Tisch“. Kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte. Dann auf ein Bild an der Wand. In Gedanken sagte sie das Wort: „Bild“. Dann fiel der Blick auf den langen Flur. In Gedanken sagte sie das Wort: „Flur“. Dann auf ein Fenster. In Gedanken sagte sie das Wort: „Fenster“, kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwanderte, die Deckenlampe: „Lampe“, die Kollegin, den Feuerlöscher, das Geländer …

Praktische Anwendung

Beim Beobachten benannte sie die Personen oder Objekte und sagte das jeweilige Wort in Gedanken still zu sich: Kollege … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Teppich … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Tisch … kurze Pause, in der der Blick ruhig weiterwandert … Bild … kurze Pause … Flur … kurze Pause … Fenster … kurze Pause … Lampe … kurze Pause … Frau … kurze Pause … Feuerlöscher … kurze Pause … Geländer … kurze Pause …

© 2024 PIRKA® Wolfgang Smidt. Die auf dieser Website bereitgestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwertungshandlung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Urhebers. Die vorliegenden Informationen und Ratschläge wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie stellen jedoch keinen Ersatz für eine sachkundige psychologische und medizinische Beratung im Einzelfall dar.

Probieren Sie es aus!

PIRKA wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung.

Literatur

Baltissen, R. & Sartory, G. (1998). Orientierungs-, Defensiv- und Schreckreaktionen: Grundlagenforschung und Anwendung. In Rösler, F. (Hrsg.). Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Enzyklopädie der Psychologie. Biologische Psychologie. (S. 1-35)

Bateson, G. (1981). Ökologie des Geistes. Frankfurt. Suhrkamp.

Bösel, R. (2009). Neuropsychologie. In Brandstätter, V. & Otto, J. H. (Hrsg.). Handbuch der Allgemeinen Psychologie. Motivation und Emotion. Göttingen: Hogrefe.

Dörner, D. (1998). Emotionen, kognitive Prozesse und der Gebrauch von Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition. (S. 301-330). Göttingen: Hogrefe.

Eimer, M., Nattkemper, D., Schröger, E & Prinz, W. (1996). Unwillkürliche Aufmerksamkeit. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 219-258). Göttingen: Hogrefe.

Gamer, M. (2019). Aufmerksamkeit. In Pinel, J. P. J., Barnes, S. J. & Pauli, P. (Hrsg.). Biopsychologie. München: Pearson.

Grawe, K. (2004). Neuropsychotherapie. Göttingen: Hogrefe.

Haynes, J.-D. (2013). Bewusstsein und Aufmerksamkeit. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 47-78). Göttingen: Hogrefe.

Herrmann, T. (2003). Planung und Regulation der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 309-327). Göttingen: Hogrefe.

Hoffmann, J. (1994). Die visuelle Identifikation von Objekten. In Prinz, W. & Bridgeman, B. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wahrnehmung. (S. 391-444). Göttingen: Hogrefe.

Kintsch, W. (1982). Gedächtnis und Kognition. Heidelberg: Springer.

Klix, F. (1976). Information und Verhalten. Kybernetische Aspekte der organismischen Informationsverarbeitung. Bern: Huber.

Klix, F. (1976). Über Grundstrukturen und Funktionsprinzipien kognitiver Prozesse. In F. Klix (Hrsg.). Psychologische Beiträge zur Analyse kognitiver Prozesse. Kindler: München.

Klix, F. (1998). Begriffliches Wissen – episodisches Wissen. In Klix, F. & Spada, H. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Wissen. Kognition 6 (S. 167-205). Göttingen: Hogrefe.

Koelega, H.S. (1996). Vigilanz. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 403-467). Göttingen: Hogrefe.

Lau, F. (2012). Die Form der Paradoxie. Eine Einführung in die Mathematik und Philosophie der Laws of Form von George Spencer Brown. Heidelberg: Carl-Auer.

Luhmann, N. (1998). Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp.

Luhmann, N. (2004). Einführung in die Systemtheorie. Heidelberg: Carl Auer.

Manzey, D. (1998). Psychophysiologie mentaler Beanspruchung. In F. Rösler (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Ergebnisse und Anwendungen der Psychophysiologie. Biologische Psychologie. (S. 799-850). Göttingen: Hogrefe.

Mecklinger, A. (2013). Neurokognition des Erinnerns. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 155-180). Göttingen: Hogrefe.

Moosbrugger, H. & Oehlschlägel, J. (2019). FAIR-2. Frankfurter Aufmerksamkeits-Inventar 2. (2., überarb. u. erg. Auflage des FAIR 1996). Göttingen: Hogrefe.

Müller, H. & Krummenacher, J. (2012). Funktionen und Modelle der selektiven Aufmerksamkeit. In Karnath, H-O. & Thier, P. (Hrsg.). Kognitive Neurowissenschaften. Berlin: Springer.

Norman, D. & Bobrow, G. (1975). On Data-limited and Ressource-limited Processes. Cognitive Psychology, 7, 44-64

Olst, E. H. ((1971). The Orienting Reflex. Mouton. De Gruyter.

Pechmann, T. (2003). Experimentelle Methoden. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 27-45). Göttingen: Hogrefe.

Schönwälder, T., Wille, K. & Hölscher, T. (2004). George Spencer-Brown. Eine Einführung in die „Laws of Form“. Wiesbaden: VS Verlag.

Schröger, E. & Koelsch, S. (2013). Bemerkungen zu einer Affektiven und Kognitiven Neurowissenschaft. In Schröger, E. & Koelsch, S. (Hrsg.). Affektive und Kognitive Neurowissenschaft. Enzyklopädie der Psychologie. Kognition 5 (S. 1-9). Göttingen: Hogrefe.

Schweizer, K. (2003). Das sprachliche Lokalisieren. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 623-652). Göttingen: Hogrefe.

Semmer, N. K., Grebner, S. & Elfering, A. (2010). Psychische Kosten von Arbeit: Beanspruchung und Erholung, Leistung und Gesundheit. In U. Kleinbeck & K. H. Schmidt (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Arbeitspsychologie. (S. 325-358). Göttingen: Hogrefe.

Sokolov, E. N., Spinks, J. A., Näätänen, R. & Lyytinen, H. (2002). The Orienting Response in Information Processing. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Sokolov, E. N. (2013). The Psychophysiology of Conciousness. New York: Oxford University Press.

Spencer-Brown, G. (1979). Laws of Form. New York: Dutton.

Sturm, W. (2008). Aufmerksamkeitsstörungen. In Gauggel, S. & Herrmann, M. (Hrsg.). Handbuch der Neuro- und Biopsychologie. Göttingen: Hogrefe.

van der Heijden, H. C. (1996). Visuelle Aufmerksamkeit. In. Neumann, O. & Sanders, A. F. (Hrsg.). Aufmerksamkeit. Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2. (S. 7-50). Göttingen: Hogrefe.

van der Meer, E. & Klix, F. (2003). Die begriffliche Basis der Sprachproduktion. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 333-355). Göttingen: Hogrefe.

van der Molen, M.W. (1996). Energetik und der Reaktionsprozess. Zwei Leitlinien der Experimentalpsychologie. In O. Neumann & A. F. Sanders (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Aufmerksamkeit. Kognition 2 (S. 333-395). Göttingen: Hogrefe.

von Weizsäcker, E. U. (1986). Erstmaligkeit und Bestätigung als Komponenten der pragmatischen Information. In von Weizsäcker, E. U. (Hrsg.). Offene Systeme I. Beiträge zur Zeitstruktur von Information, Entropie und Evolution. Stuttgart: Klett-Cotta.

Weiß, P. & Barattelli, S. (2003). Das Benennen von Objekten. In Herrmann T. & Grabowski, J. (Hrsg.), Enzyklopädie der Psychologie. Sprachproduktion. Sprache 1 (S. 587-615). Göttingen: Hogrefe.